嫑夘椶偺埖偄曽偺婎杮

嫑偺壓偛偟傜偊偼丄傑偢乽愻偆乿偙偲偐傜巒傑傝傑偡丅嫑傪愻偆偲偄偆偙偲偼丄昞柺偵晅拝偟偨墭傟傪庢傞偙偲偼栜榑偺偙偲丄旝惗暔傗嶨嬠傪庢傝彍偔偙偲偵側傝傑偡丅怓傗枴傪椙偔偟偰怘傋傞偨傔偵偲偰傕戝愗側偙偲偱偡丅

愻偄偺僐僣偼丄摨偠検偺悈側傜侾夞偱巊偄愗傞傛傝傕丄悢夞偵暘偗偰巊偭偨曽偑偒傟偄偵側傝傑偡丅傕偭偲傕椙偄偺偼丄棳悈偱愻偆偙偲偱偡丅偨偩偟丄嵽椏偵傛偭偰偼惷悈偱愻傢側偗傟偽側傜側偄傕偺傕偁傝傑偡丅

乽壓偛偟傜偊乿偲偼丄嵽椏傗挷棟朄偵傛偭偰偦傟偧傟晄梡側晹暘傪庢傝彍偄偰愻偭偨傝丄栚揑偺挷棟偵傆偝傢偟偔偍傠偟偨傝愗偭偨傝偡傞挷棟慜偺弨旛偺偙偲傪尵偄傑偡丅

嫑偺壓偛偟傜偊偺婎杮偲偼丄僂儘僐偺偁傞嫑偼傑偢僂儘僐傪庢傝彍偒丄摢傪棊偲偟偰暊儚僞傪弌偟丄僄儔傪庢傝彍偒傑偡丅偒傟偄偵愻偭偰偐傜廫暘偵悈婥傪庢傝彍偔偙偲偱偡丅偨偩偟丄傾儐偺暊儚僞偵偼杊晠嵻偺摥偒傪偡傞惉暘偑偁傝丄儚僞傪彍偐側偄曽偑慛搙偑挿帩偪偡傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅

旤枴偟偄嫑椏棟傪怘傋傞僐僣

嫑傪旤枴偟偔怘傋傞偨傔偵偼丄傑偢椙偔攧傟傞偍揦偱攦偆偙偲偱偡丅夞揮偺椙偄偍揦側傜偦傟偩偗怴慛側傕偺偑庤偵擖傝傗偡偄偲尵偊傑偡丅攦偭偰偒偨傜偡偖偵悈愻偄偟傑偡丅偨偩偟丄壓偛偟傜偊偱悈愻偄偼戝愗側偙偲偱偡偑丄悈愻偄偵梫偡傞帪娫偼偱偒傞偩偗抁偔偟傑偟傚偆丅愻偄偺嵟屻偵偟偭偐傝悈婥傪庢傞偙偲偑慛搙傪曐偮偙偲偵側傝傑偡丅偱偒傞偩偗憗偔挷棟偡傞偙偲偑朷傑偟偄偺偱偡偑丄偦傟偑偱偒側偄偲偒偼丄側傞傋偔嬻婥偵怗傟側偄傛偆偵偟丄姡憞傪杊偓傑偡丅擥傟偨僼僉儞側偳偱曪傫偱椻憼屔偱曐懚偟偰偔偩偝偄丅

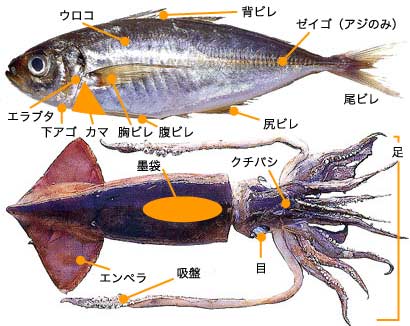

嫑夘偺奺晹偺柤徧傪妎偊傑偟傚偆

壓恾偑奺晹偺柤徧偱偡丅挷棟偺愢柧偺拞偵傕偨傃偨傃搊応偟傑偡偺偱丄偟偭偐傝妎偊偰偔偩偝偄丅

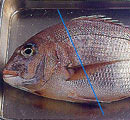

嫑偺壓偛偟傜偊侾僂儘僐傪庢傞

僗僘僉傗戔偺傛偆偵戝偒偔峝偄僂儘僐偑晅偄偨傕偺偐傜丄僇儗僀偺傛偆偵傎偲傫偳僂儘僐偑側偔丄偸傔傝偵偍偍傢傟偨嫑傑偱怓乆偱偡偑丄僂儘僐傗偸傔傝傪庢傝彍偒傑偡丅壓恾偺傛偆偵戝偒側嫑偺僂儘僐偼僂儘僐堷偒偑偁傞偲曋棙偱偡丅壓拞恾偺傛偆偵嵶偐側僂儘僐偼曪挌偺愭傪巊偭偰庢傝彍偒傑偡丅偙傟傜傪峴偆慜偵丄傑側斅偵巻傗價僯乕儖傪晘偔偲丄傑側斅傪寣崌偄傗偸傔傝偺墭傟偐傜庣傞偙偲偑偱偒傑偡丅

嫑偺壓偛偟傜偊俀摢傪棊偲偡

摢傪愗傝棊偲偡偺偼撪憼傪庢傝彍偄偨偁偲偵峴偆偙偲傕偁傝傑偡丅斾妑揑戝宆偺嫑偱丄摢傪椏棟偵梡偄傞応崌偵偼丄僇儅偲傕偳傕曪挌傪擖傟偰棊偲偟傑偡丅僐僣偼壓拞恾偺傛偆偵僊儕僊儕偺偲偙傠傪愗傝棊偲偡偙偲偱偡丅傑偨丄巔偱乮偦偺傑傑偱乯椏棟偡傞嫑偱丄僇儅偺晹暘偵恎擖傝偑彮側偗傟偽壓塃恾偺傛偆偵丄悈愻偄傪妝偵偡傞偨傔偵傕傑偭偡偖愗傝棊偲偟傑偟傚偆丅

嫑偺壓偛偟傜偊俁撪憼傪庢傝彍偔

傾儐傗僒儞儅偺傛偆偵丄暊儚僞傪徿枴偡傞傕偺埲奜偼丄撪憼傪偱偒傞偩偗憗偔庢傝彍偔偺偑慛搙傪曐偮婎杮偱偡丅巔偱椏棟偡傞応崌偼丄壓拞恾偺傛偆偵榚暊偵愗傟栚傪擖傟偰庢傝弌偟傑偡丅傑偨丄僒儞儅傗僇儅僗側偳偺嵶偄嫑偺応崌偼丄壓塃恾偺傛偆偵曪挌偺愭偵堷偭妡偗偰愗傝岥偐傜庢傝弌偡偲椙偄偱偟傚偆丅嵶偄嫑偺埖偄曽偼偙偪傜偐傜 »»»

嫑偺壓偛偟傜偊係偒傟偄偵偡傞

撪憼乮儚僞乯傪庢偭偨偁偲丄寣崌偄傗墭傟傪挌擩偵庢傝彍偄偰偔偩偝偄丅寣崌偄傗墭傟偑巆偭偰偄傞偲丄慛搙棊偪偺尨場偵側傝傑偡丅

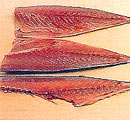

嫑偺偍傠偟曽乮偝偽偒曽乯

亙擇枃偍傠偟亜 嫑傪崪偺偮偄偨忋恎偲崪偺側偄忋恎偺俀枃偵偡傞偙偲傪尵偄傑偡丅

亙嶰枃偍傠偟亜 擇枃偍傠偟偺崪偮偒偺幚傪丄偝傜偵崪偲恎偵暘偗丄忋恎俀枃偲崪偵愗傝暘偗傞偙偲傪巜偟傑偡丅

亙戝柤偍傠偟亜 嶰枃偍傠偟偺堦庬偱偡偑丄僉僗傗僒儞儅傛偆側嵶偄嫑傗恎偺廮傜偐偄嫑傪偍傠偡偍傠偟曽傪尵偄傑偡丅拞崪偵恎偑巆傞嬉戲側偍傠偟曽偱偁傞偲偙傠偐傜偮偄偰偄傞尵偄曽偱偡丅

亙屲枃偍傠偟亜 僸儔儊傗僇儗僀側偳偺暯傜側嫑偺偍傠偟曽偱偡丅恾偺傛偆偵恎偺拞墰偐傜曪挌傪擖傟偰俆枃偵愗傝暘偗傑偡丅

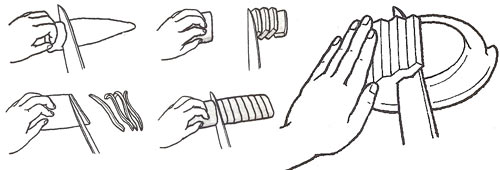

偍巋恎偺愗傝曽偺婎杮

嵍忋偐傜偦偓嶌傝丄暯嶌傝丄壓傊峴偭偰巺嶌傝丄堷偒嶌傝丄塃偺戝偒偄恾偑偝偞攇嶌傝偲側傝傑偡丅

亙偦偓嶌傝亜曪挌偺愭傪撪懁傊岦偗丄幬傔偵偦偖傛偆偵嵍抂偐傜6mm偔傜偄偺岤偝偵愗傝傑偡丅僀僇傗僐僀偁傜偄丄僞儔僀僈僀側偳偵傛偔巊傢傟傑偡丅

亙暯嶌傝亜暿柤傪廳偹愗傝偲傕尵偄傑偡丅偝偔偳傝傑偨偼愡偍傠偟偟偨傕偺傪岦偙偆崅乮恎偺岤傒偺偁傞曽傪岦偙偆懁偵偍偒傑偡丅乯偵偍偒丄塃懁偐傜恘搉傝堦攖偵堷偄偰愗傝傑偡丅偦偓嶌傝傛傝偼恘傪幬傔偵偟傑偣傫丅儅僌儘丒戔丒僸儔儊丒姀側偳偵梡偄傜傟傑偡丅傕偭偲傕億僺儏儔乕側愗傝曽偱偡丅

亙巺嶌傝亜暿柤嵶嶌傝偲傕屇偽傟偰偄傑偡丅僀僇丒僉僗丒僒儓儕側偳偺嵶偄嫑偵岦偄偨愗傝曽偱丄恎傪僒僒偺梩偺傛偆偵幬傔偵愗傞偺偑億僀儞僩偱偡丅

亙堷偒嶌傝亜曪挌傪傑偭偡偖偵巊偭偰堷偔偩偗偺愗傝曽偱丄惓捈丄偁傑傝媄弍偺昁梫側愗傝曽偱偼側偔丄偛壠掚偱偺偍巋恎偼偍偍傛偦偙偺愗傝曽偵側偭偰偄傞傕偺偲巚偄傑偡丅

亙偝偞攇嶌傝亜僞僐傗傾儚價偺傛偆側斾妑揑偐偨偄嫑夘椶偵梡偄傜傟傞愗傝曽偱偡丅曪挌傪幬傔偵偟丄嵍抂偐傜偆偹傜偣側偑傜愗傝岥傪偝偞攇偺傛偆偵恘偁偲偮偗偰愗傝傑偡丅堦尒擄偟偦偆偱偡偑丄姷傟傞偲妱偵娙扨偵偱偒傑偡丅

偙傟傜埲奜偵傕丄搚嵅嶌傝丄壴嶌傝丄敄嶌傝丄妏嶌傝側偳偺愗傝曽偑偁傝傑偡丅巋恎傪忋庤偵嶌傞億僀儞僩偼傛偔愗傟傞曪挌傪巊偆偙偲偱偡丅

儁乕僕栚師

尰嵼庴晅拞

嫑暿偝偽偒曽偺徻嵶

栰嵷偺埖偄曽廂榐堦棗

![]()