栰嵷椶偺埖偄曽偺婎杮

栰嵷偺壓偛偟傜偊偱戝愗側偺偼傛偔愻偆偙偲偱偡丅愻偆偲偒偵偮偓偺揰偵偛拲堄偔偩偝偄丅

怓傗崄傝傪幐偄傗偡偄傕偺丄悈傪媧廂偟傗偡偄傕偺丄惉暘偑梟偗弌偟傗偡偄傕偺偼庤憗偔愻偆偙偲偱偡丅

廮傜偐偄傕偺傗僉僘偵側傝傗偡偄傕偺偼丄偨偭傉傝偺悈偱惷偐偵愻偆偙偲偱偡丅

墭傟偺傂偳偄傕偺偼丄懡検偺悈偱侾夞偩偗愻偆傛傝傕丄彮検偺悈偱壗夞傕愻偆曽偑偢偭偲偒傟偄偵側傝傑偡丅

偁偨偨偐偄悈傛傝傕椻偨偄悈偺曽偑怘昳偺曄壔偑彮側偔嵪傒傑偡丅

栰嵷偵傾僋偼偮偒傕偺偱偡偐傜丄傾僋敳偒偼摉慠偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅傾僋偺嫮偄傕偺丄怓傗枴傪曐偪偨偄傕偺偼備偱偰偐傜愻偆偙偲偱偡丅偙偺応崌丄塰梴慺偺梟偗弌偟偑懡偔側傝傑偡偺偱丄庤憗偔愻偄丄愻偄偡偓側偄傛偆偵偟傑偟傚偆丅

備偱偨屻丄偦偺傑傑偵偟偰偍偔偲梋擬偱怓偑偁偣偰偒傑偡偺偱丄偡偖偵悈偵庢傞偙偲偱偡丅

栰嵷偺愗傝曽乮忺傝愗傝乯

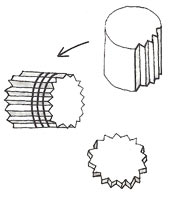

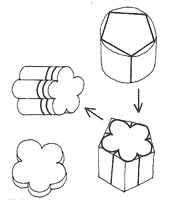

亙媏愗傝亜4cm掱搙偺挿偝偵愗偭偰丄廃埻傪帟幵忬偵偒偞傒傪擖傟傑偡丅偁偲偼椏棟偵崌傢偣偰岲傒偺岤偝偵愗傝偦傠偊傑偡丅

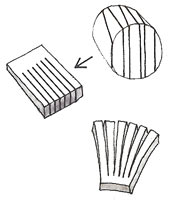

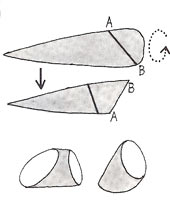

亙枛峀愗傝亜挿曈傪4cm掱搙偺挿偝偵愗傝偦傠偊偰丄廲偵愗傟栚傪擖傟偨偺偪偵偢傜偟傑偡丅

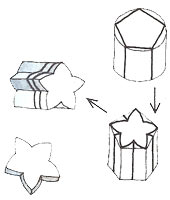

亙僉僉儑僂亜傑偢惓屲妏宍偵愗傝丄偮偓偵惎宍偵愗傝棊偲偟傑偡丅偁偲偼椏棟偵崌傢偣偰岲傒偺岤偝偵愗傝偦傠偊傑偡丅

亙偹偠傝攡亜僉僉儑僂偵嶌傝丄偦偺壴曎傪娵傔丄偝傜偵曻幩忬偵愺偔愗傝崬傫偱偦偓庢傝傑偡丅

亙暯攡亜僉僉儑僂傪嶌傝丄偦傟偧傟偺壴曎偺偲偙傠傪娵傔偰備偒傑偡丅

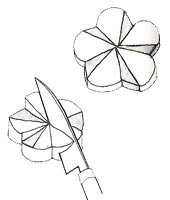

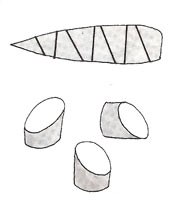

亙棎愗傝亜嵽椏傪傑傢偟側偑傜幬傔偵愗傝傑偡丅

亙嬵偺捾亜堦曽偼幬傔偵丄堦曽偼傑偭偡偖偵愗傝傑偡丅

棊偲偟傇偨

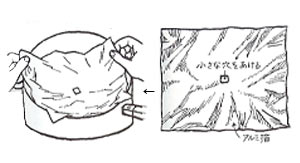

撶偺拞偵偡偭傐傝擖傞傛偆側丄傂偲夞傝撶傛傝彫偝側奧傪梡堄偟傑偡丅棊偲偟傇偨傪偟偰幭傞偲丄幭廯偑忋壓偵備偒傢偨傝丄憗偔幭偊偰偟偐傕幭偔偢傟偑杊偘丄枴偑傑傫傋傫側偔偟傒傞偲偄偆棙揰偑偁傝傑偡丅揔摉側棊偲偟傇偨偑側偄応崌偵偼丄傾儖儈儂僀儖偺恀傫拞偵寠傪奐偗偰戙梡偱偒傑偡丅

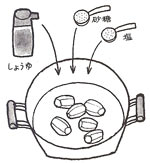

幭暔偺壩偐偘傫

堦搙幭棫偰偰偐傜備偭偔傝偲幭媗傔傞偮傕傝偱丄恀傫拞偑傐偮傐偮偲暒摣偟偰偄傞掱搙偺壩偐偘傫偵偟傑偡丅

幭暔偺枴偮偗

嵟弶偐傜枴傪惍偊偨幭廯偱幭傞埲奜偼丄嵽椏偑廮傜偐偔幭偊偨偲偙傠傊丄傑偢娒枴傪擖傟丄偦傟偐傜恏枴傪壛偊傑偡丅愭偵墫傗忀桘傪擖傟傞偲丄嵒摐偑岠偐側偔側傝傑偡丅偙偺偲偒偵丄幭偊偨傕偺偲幭偊偰側偄傕偺偑崿偠偭偰偄傞偲丄枴偮偗偵儉儔偑偱偒偨傝丄幭偔偢傟偺尨場偵側傝傑偡丅偦偺偨傔偵丄嵽椏傪摨偠戝偒偝偵懙偊偰愗偭偨傝丄峝偄傕偺偐傜愭偵幭偰丄幭偊偁偑傞帪娫傪懙偊傞偲偄偭偨拲堄偑昁梫偵側傝傑偡丅傑偨丄偮偔偩幭偺傛偆偵帪娫傪偐偗偰幭傞傕偺偼丄忀桘偺枴偑幐傢傟傞偺偱丄俀乣俁搙偵暘偗偰擖傟傞昁梫偑偁傝傑偡丅

忋庤偵幭傞偨傔偵亙撶曉偟亜

僀儌椶傗僇儃僠儍丒僯儞僕儞側偳偺幭暔偺応崌丄敘傗偟傖傕偠偱崿偤傞偲幭偔偢傟偺尨場偵側傝傑偡偺偱丄挷枴椏傪擖傟偨傜丄撶傪忋壓偵備偡偭偰崿偤傞傛偆偵偟傑偡丅抏傒傪偮偗偰忋壓偵摦偐偡偙偲傪乽撶曉偟乿偲尵偄傑偡丅

幭暔偺抦幆亙娷傔幭亜

帪娫偼偐偐傝傑偡偑丄懚暘偵帩偪枴傪妝偟傔傞幭偐偨偲偟偰乽娷幭乮傆偔傔偵乯乿偑偁傝傑偡丅偨偭傉傝偺敄枴偺幭廯偵備偱偨嵽椏傪擖傟丄惷偐偵備偭偔傝偲幭媗傔偰備偔曽朄偱偡丅僒僩僀儌丄儐儕崻丄僟僀僐儞側偳偵巊傢傟傑偡丅惙傝偮偗傞傑偱帪娫偑偁傞応崌偼丄壩偐傜崀傠偟偰偦偺傑傑廯偺拞偱椻傑偟丄惙傝偮偗傞偲偒偵傕偆堦搙偁偨偨傔傞偺偑丄偝傜偵旤枴偟偔捀偔僐僣偱偡丅

幭暔偺抦幆亙敀幭亜

栰嵷偺怓傗帩偪枴傪懚暘偵惗偐偡幭偐偨偱偡丅嵽椏傪敀備偱偵偟偰墫傪彮乆怳傝丄擹偄傔偺弌偟廯偵嵒摐丄墫丄庰傑偨偼儈儕儞傪崿偤偰幭棫偰傕偺偺拞偵擖傟偰丄拞壩偱僐僩僐僩幭崬傒傑偡丅僟僀僐儞丄僇僽丄儗儞僐儞丄僂僪丄儐儕崻傗僀儌椶側偳偵梡偄傜傟傑偡丅偨偩偟丄僂僪傗儗儞僐儞偼僔儍僉僔儍僉姶偑巆傞掱搙偵幭傞偙偲偑戝愗偱偡丅

幭暔偺抦幆亙惵幭亜

僼僉丄惵嵷丄僒儎僄儞僪僂丄僒儎僀儞僎儞側偳丄栰嵷偺椢怓傪惗偐偟偨椏棟偵梡偄傞幭偐偨偱偡丅偼偠傔偵嵽椏傪怓傛偔備偱偰偍偒丄師偵幭偨偰偨敄枴偺幭廯偵嵽椏傪擖傟偰傂偲幭棫偪偝偣丄壩偐傜崀傠偟傑偡丅偙傟傪僓儖偵庢偭偰庤憗偔偆偪傢側偳偱愵偄偱椻傑偟丄幭廯傕椻傑偟偰偐傜嵽椏傪栠偟偰枴傪娷傑偣傑偡丅

幭暔偺抦幆亙偰傝幭亜

僔僀僞働丄僒僩僀儌側偳偵梡偄傜傟傞幭偐偨偱偡丅偼偠傔偼敄枴偱幭偰丄師偵挷枴椏傪懌偟偰拞壩偱幭媗傔丄嵟屻偼撶傪備偡偭偰乮撶曉偟乯偙傠偑偟側偑傜幭廯偑側偔側傞傑偱幭傑偡丅

儁乕僕栚師

尰嵼庴晅拞

栰嵷偺埖偄曽廂榐堦棗

嫑暿偝偽偒曽偺廂榐堦棗

![]()